ブログ&記事執筆の手順 迷わずスイスイ書ける5ステップ

記事執筆の途中で、何を書いているのか分からなくなっちゃった。話の流れも不自然だし、テーマもズレた…

迷わずスイスイ書ける5ステップを紹介するね。この手順で書くと、ヌケ・モレなく伝えたいことを書き切れるよ

ライター歴10年でたどりついたステップだから参考にしてみてね

迷わずスイスイ書ける5ステップ

ブログや記事を書くときに注意したいのは、いきなり書きはじめないことです。

迷うことなく最後まで記事を書き切りたい人は、次の5ステップに沿って書いてみましょう。

(1)誰に・何を伝えるのか決める

(2)素材を書き出す

(3)書く順番を決める

(4)ひとまず書き切る

(5)推敲する

この手順を踏むことなく、いきなり記事を書きはじめると、

何を書いているのか、わからなくなった

文章がまとまらない

話の流れが不自然で書く手が止まった

いつのまにか内容がズレていた

といった問題が起こりやすくなります。

150~200字程度なら、思いつくままに書いても行き詰まることはないでしょう。

しかし200字を超えると、話の流れや書く内容を準備しておかないと、道に迷ってしまいます。

ステップ1から順に解説します。

STEP1

誰に・何を伝えるのか決める

途中でテーマがズレたり、何を書いているのかわからなくなったりする原因は、

誰に・何を伝えるための記事なのか

を見失っているケースが多いです。

想定している読者は誰なのか。その人たちに何を伝えるための記事なのか。

これを定めないまま書き始めると、読み手に合わせた情報の取捨選択ができません。

そのため最後まで書き切ったとしても、まとまりのない文章になりやすいです。

誰に:読み手の悩みや欲求も想定

まず、誰に向けた記事なのかを考えるときには、20~30代女性といったカテゴリー(属性)だけでなく、悩みや欲求も意識しましょう。

たとえば、おすすめの副業を紹介する記事を書く場合。

読み手のカテゴリーだけを想定したものと、悩みや欲求まで想定したものとでは、次のような違いがあります。

カテゴリーだけを想定した例

20~30代の副業をしたい会社員女性

悩みや欲求も想定した例

20~30代の副業をしたい会社員女性。未経験でも挑戦できて、ゆくゆくはフリーランスとして独立できる副業を知りたい人。

同じ副業をしたい人でも、「月に数万円の副収入がほしい人」と「独立してフリーランスになりたい人」とでは、紹介する副業が違ってきます。

そのためカテゴリーだけでなく、「どんな悩みや欲求を持っている人なのか」まで想定すると、記事の的が絞れます。

何を:記事を読むと何がわかるのか

読み手の悩みや欲求を定めたら、次は「その記事を読めば何がわかるのか」も決めましょう。

先ほどの副業だと、以下のようなケースが考えられます。

何を伝える?

独立を目指せる副業を3つ紹介。各副業に向いているタイプと、スキル習得に必要な時間&お金を伝える。

読み手に何を知ってもらうために書くのか。

その記事を書く目的を最初に定めておくと、書いている途中でテーマがズレにくくなり、情報の取捨選択もしやすくなります。

この記事の場合

ちなみにこの記事は、以下の設定で書いています。

誰に伝える?

ブログ発信をしている起業家

記事執筆に慣れていない初心者ライター

何を伝える?

迷わずスイスイ書ける5ステップ

誰のために、何を伝えるのか。

この2つがしっかり定まっていると、途中で迷ったとしても当初の目的に立ち返り、書く内容を見つめ直すことができます。

STEP2

素材を書き出す

頭の中にある情報を「見える化」

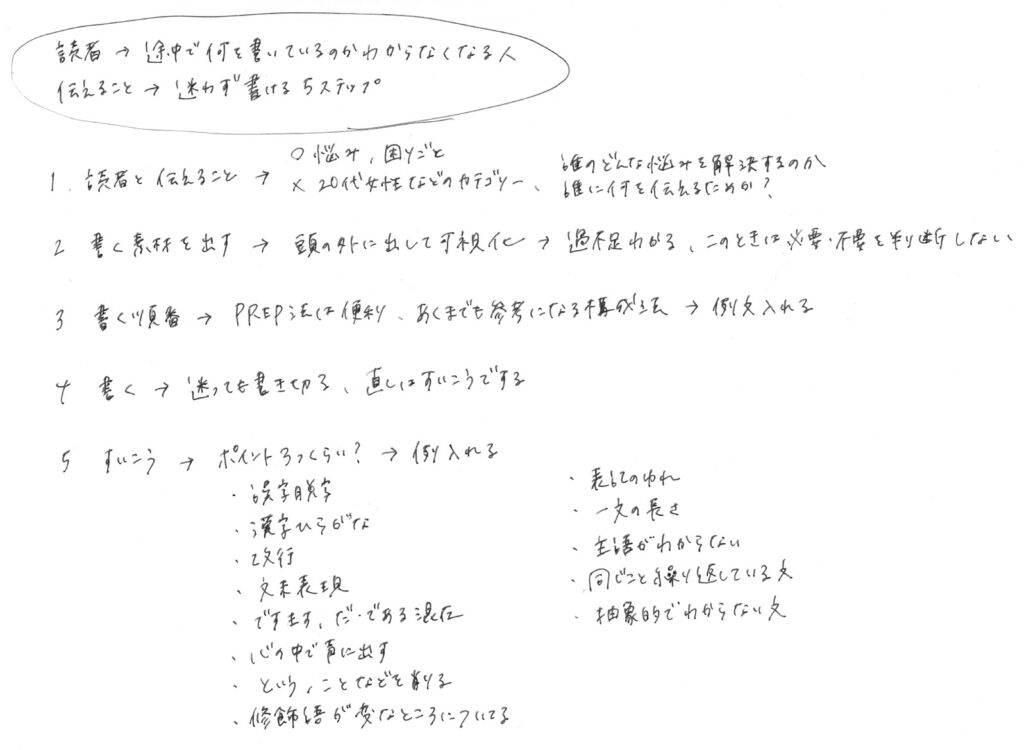

誰に・何を伝えるのか決めたら、今度は書く内容(素材)を紙やノートに書き出しましょう。

頭の中にある情報をいったん外に出し、「見える化」することで、書く内容を客観視できます。

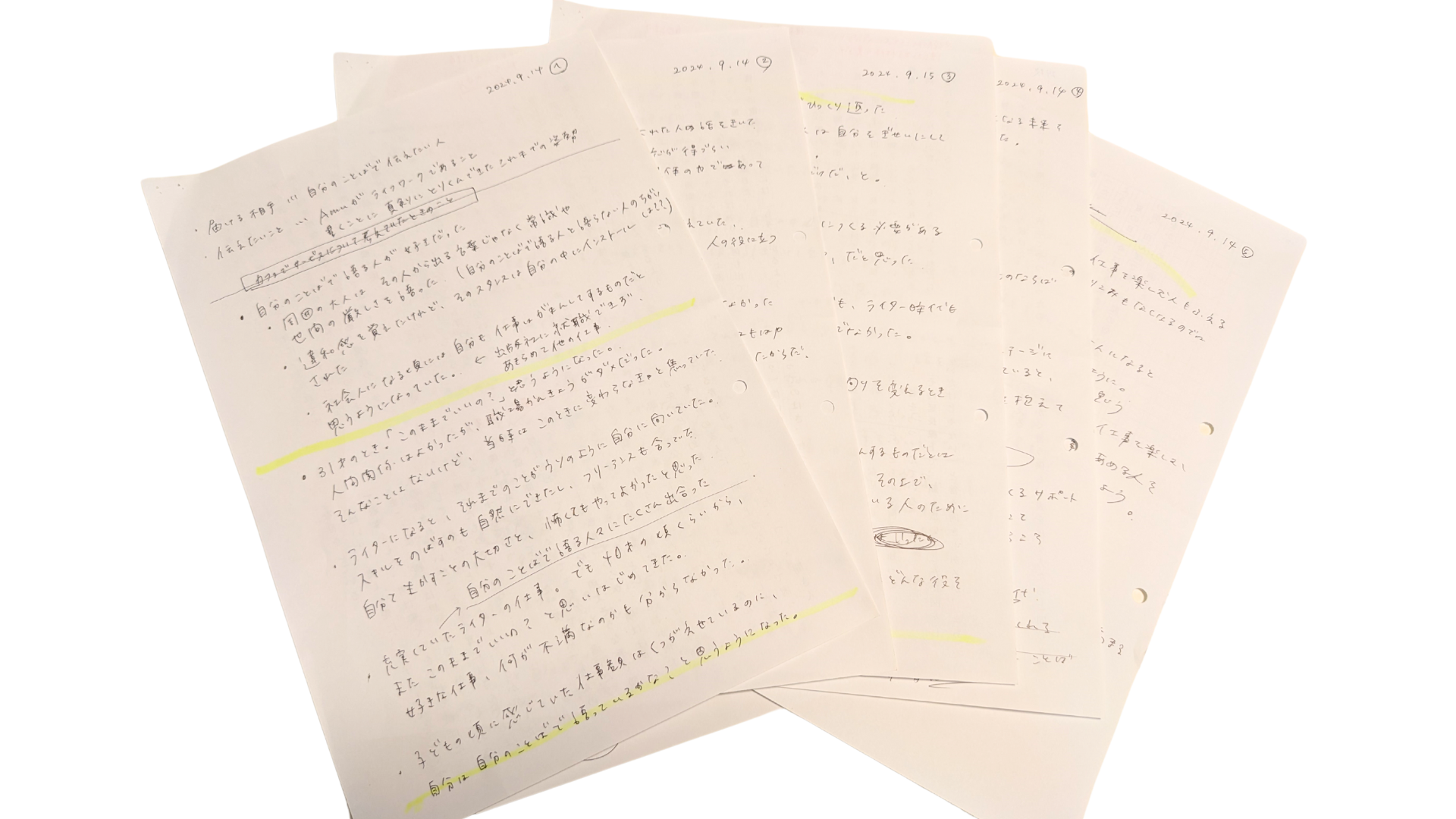

下の画像は、この記事の準備をしたときに書き出した素材です。

迷わずスイスイ書ける5ステップの素材

未整理の情報は書き出す量が多い

この画像は1枚で完結していますが、実際はA4用紙1枚では収まらないことのほうが多いです。

書き出す量の違いは、情報の整理具合によって異なります。自分の中で、

整理がある程度できている情報

書き出す量が少ない

整理があまりできていない情報

書き出す量が多い

以下の画像は、HP用に自己紹介ブログを書いたときの素材です。

自分の中で整理しきれていないことを書こうとしていたので、A4用紙5枚の分量になっています。

書き出した素材

見える化の3つのポイント

素材を書き出すときのポイントは、3つ。

(1)誰に・何を伝えるのかも一緒に書く

書き出すとき、目立つ場所に「誰に・何を伝えるのか」も書いておくと、それに合わせた情報を引き出しやすくなります。

(2)キレイに書かなくてOK

目的は頭の中を可視化することなので、キレイに書かなくてもかまいません。書き方に決まりはなし。自分が理解できればOKです。

(3)思いつくものはすべて書く

この時点では、思いついたことはすべて書きましょう。書くこと・書かないことの取捨選択は、次のステップ3で行います。

私は頭の中がゴチャゴチャしているタイプなので、脳内だけで考えていると、書きたいことが一向にまとまりません。

だから、頭の中にある情報をいったん外に出す。

すると脳内のワーキングメモリが回復し、情報の取捨選択がしやすくなります。

STEP3

書く順番を決める

素材を書き出したら、今度はその素材をもとに書く順番(構成)を決定します。

読み手が「疑問」を抱く展開はNG

書く順番を決めるポイントは、読み手が疑問を抱かない展開にすることです。

記事を読んでいる途中で、次のような疑問が頭の中に浮かぶと、読み手はそれ以上 文章を読んでくれません。

- 結論が書かれていない/前置きが長い

「で、何が言いたいの?」となる

- 結論の理由が書かれていない

「なんで? 根拠は?」となる

- 話が抽象的すぎる

「わかったようで、わからない」となる

この3つの疑問を回避するために役立つ構成法が、「PREP法」です。

説得力のある文章になる「PREP法」

PREP法は、「結論→理由→具体例→結論」の順で書く手法。

この順番で書くと、わかりやすく説得力のある文章をつくることができます。

1. 結論:Point

まずは一番伝えたい結論を書く

2. 理由:Reason

その結論に至った理由や根拠を伝える

3. 具体例:Example

結論や理由を具体的に説明する

4. 結論:Point

一番伝えたい結論をもう一度書く

実はこの記事も、PREP法の構成になっています。

無理にPREP法の構成にする必要はないですが、わかりやすく説得力のある文章を書こうとすると、自然とこの構成に近づきます。

1. 結論:Point

ブログや記事を書くときには、いきなり書き始めず5ステップで文章を書く。

2. 理由:Reason

準備せずいきなり書き始めると、最後まで書き切るのが難しくなるから。

3. 具体例:Example

迷わずスイスイ書ける5ステップを、それぞれ詳しく解説。

4. 結論:Point

5ステップのおさらい。

上記は簡略化した構成ですが、実際にはもう少し詳しく構成を作っています。

詳細版を確認したい方は、以下のリンクからご確認ください

構成(詳細版)

https://x.gd/OaOkv

STEP4

ひとまず書き切る

書く順番を決めたら、ようやく記事を書きはじめます。ただし、いったん全文を書き切るまでは、

言葉選びや言い回しにはこだわらない

これが執筆のポイントです。

言葉選びや言い回しの調整は後回し

言葉選びや、言い回しへのこだわりとは、次のようなことです。

「美しい」を「きれい」に変えようかな?

見出しはパターン1と2、どちらがいいかな

この文末は体言止めのほうがいい?

書き上げる前にこうした細かいことにこだわると、終わりが見えなくなります。長文であればあるほど、完成が遠のきます。

書いても書いても記事が完成しない――。これでは書くことが嫌になってしまいます。

だからまずは、全体を書き切ることに集中する。

細かい言葉選びや言い回しは、「書き切ったあとで考える」と割り切りましょう。

何日かに分けて書いてもOK

全文を書き上げておくと、あとは調整するだけなので、気がラクになります。

書くことは時間もかかるし頭も使う作業なので、気分が軽い状態でいることが意外と大事です。

1日で書き上げるのが難しければ、キリのいいところで区切り、何日かに分けて書いてもOK。

何日かに分けて書いたとしても、細かい表現の調整は後回しにして、いったんは決めた構成で書き切りましょう。

STEP5

推敲する

全文を書き切ったら、最後に推敲です。

書き終えた直後は脳がヒートアップしているので、できれば1日あけて、冷静になった状態で読み返すのがオススメです。

推敲は、大きく分けて2つの段階があります。

(1)内容に矛盾や破綻がないかチェックする

(2)読みやすい文章表現に調整する

まずは(1)から説明しますね。

内容に矛盾や破綻がないかチェック

細かな文章表現の手直しをする前に、まずは文章全体のバランスを見直します。

書き切った文章を改めて読むと、

内容が矛盾してるかも…

展開に無理がある!?

と感じることも。

構成段階ではわからなかった、足りない情報や余分な情報に気づくこともあります。

構成をしっかり練っても、書いたあとで調整が必要な部分は出てきます。慣れと経験で減りますが、ゼロにはなりません。

実際に書いてみないと気づけなかった部分は、全体を見ながら最後に調整する。

これが推敲の第一段階です。

格段に読みやすくなる推敲の基礎

推敲の第二段階は、細かい文章表現を調整し、読みやすい文章に仕上げることです。ここでようやく、言葉選びや言い回しも調整します。

推敲テクニックはいくつもあるので、ここでは厳選して1つお伝えしますね。

1文の長さを60字以内にする

1文が長いと、読んでも理解しづらい文章になりがちです。

そのため1文は、なるべく短く。具体的には60字以内を目安にしましょう。

実例を見るとわかりやすいので、まずは1文93字の文章を読んでみてください。

1文が長いと理解しづらいので、読んでいる人がくじけてしまって、せっかく書いても最後まで読んでもらえなくなるので、1文は60字以内にまとめると、読む人に負担のないわかりやすい文章になります。

がんばって読めば理解はできますが、言いたいことがはっきり伝わってきませんよね。

この文章の問題点は、2つあります。

問題点(1)

1つ目は、メッセージの重複です。

・読んでいる人がくじけてしまって

・最後まで読んでくれなくなる

この2つは、言い方を変えているだけで伝えている内容は同じです。

繰り返し伝える必要性は特にないので、どちらかを削るとスッキリします。

問題点(2)

2つ目は、1文に2つのメッセージが入っている点です。

(1)1文が長いと最後まで読んでくれない

(2)1文を60字以内にまとめると、わかりやすい文章になる

この2つのメッセージが、1文の中に混在

1文に複数のメッセージが入ると、伝えたいことの的がぼやけるので、何が言いたいのかイマイチわからない文章になってしまいます。

1文で伝えるメッセージは、基本的に1つだけにしましょう。

2つの問題点を改善

以下は、2つの問題点を改善し、1文を60字以内にした文章です。

1文が長いと理解しづらいので、せっかく書いても最後まで読んでもらえません。

1文を60字以内にまとめると、読む人に負担のないわかりやすい文章になります。

重複表現を削除し、1文1メッセージにしただけで、グッと読みやすくなりました。

逆に言うと…

重複表現を削って、1文1メッセージにしないと、60字以内で収まらないよ

1文60字以内にするだけで、読みやすさが格段に変わるので、推敲をするときには意識して調整してみてください。

準備が記事の質を上げる

最後に改めて、迷わずスイスイ書くための5ステップをまとめておきます。

(1)誰に・何を伝えるのか決める

(2)素材を書き出す

(3)書く順番を決める

(4)ひとまず書き切る

(5)推敲する

テーマに沿った一貫性のある記事を書くためには、書く前の準備が欠かせません。

最初は難しくても、書く内容を事前に練る習慣が身につくと、記事の質も上がり、伝えたいことをヌケ・モレなく伝えられるようになります。

LINE登録すると、 この記事の内容が動画で観られるよ

伝わるブログを書くサービスはコチラ